ジャズに生きる“ピアノの声”

序章:音は消えても、精神は鳴り響く…

オスカー・ピーターソンの演奏を聴くと、まず指先の速さや圧倒的な明晰さに驚かされますが、耳に残りつづけるのは別のものです。音が止んだあとに漂う余韻、客席の空気がやわらいでいく気配、共演者の表情に宿る安堵と高揚──それらを生み出す「態度」のほうです。ピーターソンは、技巧の上に態度が乗るのではなく、態度の上に技巧が乗るのだと体現していました。

「音は理由を欲しがる」

オスカー・ピーターソン

彼の言葉を借りれば、「音は理由を欲しがる」。その理由とは、誰に何を届けたいのか、どんな関係を築きたいのかという“向き”であり、演奏を成立させる倫理の芯でした。

本稿は、彼の遺した録音や語りを手がかりに、遺産をどのように受け継ぎ、現代の創造へと変換していくかを考える試みです。結論を先に言えば、継承とは「形を守ること」ではなく「背骨を受け取ること」です。そして創造とは「新奇を狙うこと」ではなく「必要を満たすこと」です。ピーターソンの実践は、そのふたつを静かに、しかし頑健に結びつけていました。

第1章:録音は“動く教室”〜耳を起点にした学びの装置〜

ピーターソンのディスコグラフィーは、量においても質においても圧倒的です。スタジオ録音では音像の設計とダイナミクスの配慮が綿密で、ライブ録音ではアドリブの呼吸や会場との交信が生々しく記録されています。どの録音にも共通しているのは、「聴き手の耳を育てる」構造が内包されていることです。彼のフレーズは単に美しいだけでなく、音と音の間に“聴きどころ”を配置します。小さな間合い、踏みとどまる半拍、ベースとの呼吸の噛み合わせ──それらが再生のたびに異なる像を結び、経験に応じて新しい気づきを生みます。

彼はこう語っています。

「譜面は目に教える。演奏は耳に教える。だがステージは心に教える」

オスカー・ピーターソン

録音はステージの完全な代替ではありませんが、耳と心を往復させる優れた媒介です。とくにトリオ演奏では、左手の和声支えと右手の語りの往復が、ベースとドラム(またはギター)との関係性の中で常に調整されており、“場に応じて変わる一定”が体現されています。一定とは原理であり、変化とは呼吸です。彼の録音は、その両立を学ぶための反復可能な現場として、今も私たちの手元にあります。

録音から学べるものは技術に限りません。礼儀、節度、互いへの敬意といった非音楽的に見える要素が、実は演奏の説得力を底支えしていることにも、耳は気づきます。ピーターソンのペダリングが過不足なく、音価の決断が潔いのは、音を曖昧にしない態度の現れです。曖昧を恐れないのではなく、必要な曖昧と不要な曖昧を聴き分けること。これは結局、耳の倫理に関わる問題であり、録音はその倫理を写し取ります。

第2章:継承の誤解を解く “方法”ではなく“精神”を受け取る

「ピーターソンらしさ」を技法や語法に還元しようとすると、たちまち袋小路に入ります。高速のパッセージ、明快なスウィング、ストライドの語彙、ブルースの温度……どれも要素ではありますが、核ではありません。核に近づくほど、語は抽象になります。そこで有効なのが、彼自身の簡潔な言葉です。

「速さは目的じゃない。音の中身を先にしなさい」

オスカー・ピーターソン

彼は「速さは目的じゃない。音の中身を先にしなさい」と繰り返し示唆しました。つまり、継承の順序は「速度→意味」ではなく「意味→速度」です。意味が先に立つとき、速度は必要なかたちで追従します。逆に速度を先に立てれば、意味は置き去りになりやすい。ここで言う意味とは、情緒の必然、和声の根拠、場との関係です。

したがって、継承の主体は手指ではなく耳と心です。手指は媒体にすぎません。手指の習練は当然ながら不可欠ですが、耳と心が眠ったままの習練は、音を濁らせます。「耳こそが最大の先生だ」という彼の信念は、練習の順序を逆転させます。まず聴く、つぎに選ぶ、最後に鳴らす。これは、模倣の速度を落とすことでもあります。急いで似るより、ゆっくりと異なる。同じ旋法を扱っても、同じ進行に乗っても、耳と心の順序が違えば、音は別の性格を帯びます。継承とは、他人の顔を被ることではなく、他人の背骨を自分の体に通すことです。

第3章:創造は“新しさ”ではなく“必要”から生まれる

創造という言葉がしばしば誤解されるのは、それが新奇さの競争と結びつけられるからです。ピーターソンの実践を見るなら、創造はむしろ必要の側から定義されます。共演者がいま何を必要としているか、客席がいま何を求めているか、曲がいま何を欲しているか。必要の中心を見極めると、音は自然と新しいかたちを帯びます。新しいことをするために新しいことをするのではなく、必要を満たすために、結果として新しいことが生まれるのです。

彼はしばしば、「ときに最良のノートは、弾かないことだ」と笑いました。弾かないことは、逃避ではありません。必要に従えば、沈黙が最良の選択になる場面は多々あります。沈黙が他者の言葉を際立たせ、和声の余白を保ち、リズムに呼吸を与えます。創造の核にあるのは、音数ではなく、適合の感覚です。そして適合の感覚は、耳が研ぎ澄まされるほど繊細になります。必要に従って選ばれた一音は、どれほど複雑な連なりよりも説得力を持つことがあります。

創造はまた、過去との対話でもあります。彼は伝統を敬いながらも、それを聖域に閉じ込めませんでした。「伝統は博物館に飾るためじゃない。次の歌を生むためにある」。したがって創造は、過去の否定でもなければ、単純な反復でもありません。過去を生かして現在を満たし、現在を通して未来を用意する三者連結の作業です。そのために必要なのが、節度(バランス感覚)です。節度は恐れとは違います。節度(バランス感覚)は、他者とともにいるための距離感であり、音楽を共同体の言葉として保つための配慮です。節度(バランス感覚)があるから、勇気は過激にならず、過去は古びず、未来は空虚になりません。

第4章:グローバルな耳〜言語を超える理解の獲得〜

ピーターソンは早くから国境を越え、数多の文化圏で演奏いたしました。彼は「音楽は国籍ではなく、感情で語る」と語り、言葉を介さずとも通じる共感の回路が存在することを実地で証明しました。国や地域によって、聴き手の反応の焦点は異なります。ある場所では和声の移ろいに耳が集まり、ある場所ではリズムの躍動に身体が反応し、またある場所では“間”の美学に感嘆が生まれます。彼はその違いを序列化するのではなく、違いの存在をそのまま受け取り、演奏の重心を柔軟に移しました。

これは迎合とは異なります。迎合は自己の中核を持たずに相手に合わせることですが、彼のやり方は中核を保ったまま、耳の焦点を調整することでした。たとえるなら、同じ光を別の角度から当て直す行為です。根本の語りは変えず、語り口だけを地域の感受性に合わせる。そうして生まれた共感の回路は、音楽を“言語以前の場所”へと連れ戻します。耳はそこで、意味を説明されるのではなく、意味に触れます。ジャズが本質的に持っている普遍性──即興における共同作業のよろこび──は、そうした触れ合いの中で更新され続けます。

第5章:伴奏の倫理“歌に仕える”ことの意味

歌手と共演するとき、ピーターソンはピアノの王国を築かず、歌の王国を整えました。

「歌が呼吸するとき、ピアノも呼吸する。歌が躊躇するとき、ピアノは支える」

オスカー・ピーターソン

彼は「歌が呼吸するとき、ピアノも呼吸する。歌が躊躇するとき、ピアノは支える」と述べ、主従を固定しない共鳴的関係を重んじました。ときには主役を譲り、ときには感情を代弁し、ときには沈黙して道を開ける。伴奏とは、音量や和音を足す営みではなく、歌が自分の重力で立てるように支点を差し出す営みです。

この倫理は、トリオでも同じです。ピアノ、ベース、ドラム(またはギター)は対等でありながら、常に可変の役割を担います。誰かが語れば、誰かが聴き、誰かが場を整える。ピーターソンのトリオでしばしば聴かれるのは、主役の交代が滑らかであることです。交代を“出来事”として誇張しない。自然に起きたこととして扱う。これが、共同体の演奏に漂う品位の正体です。役割は声高に宣言されず、音のやり取りの中で暗黙に決まり、また変わります。聴き手はその流動性に身を任せるうち、音楽の内部で呼吸する感覚を獲得していきます。

第6章:舞台裏のプロフェッショナリズム〜喝采の後に残る空気〜

ピーターソンは、舞台の表と裏で態度を変えませんでした。ステージで見せる敬意は、楽屋でも、移動の途上でも保たれました。彼は「音の前に人があり、音の後にも人がいる」と言わんばかりに、挨拶や感謝を丁寧に重ねます。喝采の大きさより、終演後に残る空気の質を重んじたのです。これは音楽外の美徳の話に見えますが、実は音に深く関わります。人に対する態度は、音に対する態度とつながっています。音を雑に扱う人は、人を雑に扱いがちで、人を丁寧に扱う人は、音を丁寧に扱います。ピーターソンの音の輪郭が端正であるのは、耳の良さだけでなく、そうした一貫性の効用でもありました。

この意味で、プロフェッショナリズムとは「上手いこと」ではなく「ほどよいこと」です。ほどよさとは、周囲と自分とのあいだの距離を見積もる能力であり、場の必要に合わせて自分を調整する能力です。ほどよさがあると、音楽は協働の芸術として美しく動き出し、聴衆は協働の輪に招かれていくことになります。

第7章:継承の技法〜背骨を手渡し、枝葉は各自で育てる〜

では、21世紀の私たちは、どのように彼の遺産を受け取り、次へとつなぐべきでしょうか。答えは単純で、しかし難しい。「背骨を受け取り、枝葉は各自で育てる」ことです。背骨とは、耳を先に、態度を正しく、技術を最後にする順序。枝葉とは、各自が置かれた文化圏、技術的背景、個人的な経験が育てるスタイルそのものです。

この考え方は、模倣の圧力をやわらげます。師の顔に似ることを目的にしないからです。むしろ、師の背骨が自分の身体に馴染むように、歩幅を合わせ、時間をかけて、ゆっくりと育てます。その過程で、師の語法の一部は自ずと手からこぼれ落ち、別の要素が根を張ります。残念でも、失敗でもありません。継承は、同一性の維持ではなく、同一性の変容だからです。彼は「私の名が残るより、音楽が残るほうがいい」と語りました。名ではなく原理が、顔ではなく背骨が残ることを望んだのです。

「私の名が残るより、音楽が残るほうがいい」

オスカー・ピーターソン

第8章:記憶の経済〜録音、物語、観客の身体〜

遺産が生き延びるのは、録音だけの働きではありません。物語もまた重要です。弟子の証言、共演者の回想、聴衆の記憶──そうした断片が編み上げられて、人物像は立ち上がります。とりわけ観客の身体が覚えている“温度”は、文章や数値に換算しがたい価値を持ちます。あの夜の手拍子の密度、会場を出たときの風の感じ、帰り道の会話に残った言い回し。音楽はそうした身体的記憶の束の中で、息づき続けます。

ピーターソンの遺産を現代に活かすなら、録音に耳を澄ますことに加えて、物語に耳を澄ますこと、他者の身体が覚えている温度に敬意を払うことが求められます。敬意は慎重さを生み、慎重さは節度を生み、節度は創造に自由を与えます。奇妙な逆説ですが、慎重であるほど、私たちは自由に演奏できるのです。なぜなら、他者の時間を無駄にしないという前提のもとで、音は試行錯誤の余白を与えられるからです。

第9章:現代テクノロジーとの共存〜変わるものと変わらないもの〜

ストリーミング、SNS、AI、遠隔セッション。技術が演奏の生態系を刷新し続ける時代にあっても、ピーターソンの背骨は変わらず有効です。可視化された指標(再生回数、滞在時間、クリック率)は便利ですが、指標の最適化が音楽の最適化と一致するとは限りません。彼の原理に即すなら、優先されるべきは必要の見極め、耳の倫理、関係の尊重です。そのうえで、テクノロジーは耳と心の往復を助ける限りにおいて歓迎されます。録音のアーカイブは耳の記憶を拡張し、共有の速度は物語の伝播を促し、遠隔の交流は関係の網目を広げます。変わるのは表層、変わらないのは背骨です。

彼の短い一言を最後にもうひとつ。「真剣になりすぎるな。だが誠実ではあれ」。数値の変動に一喜一憂する現代の私たちに向けられた、柔らかい警句のようにも響きます。真剣が過ぎると耳は硬直し、誠実が欠けると耳は濁ります。耳をひらきつづけるために、私たちは軽やかさと重心の両方を携えていたいのです。

終章:継承は“問い”として手渡されます

本稿の冒頭で、継承とは「形を守ること」ではなく「背骨を受け取ること」だと言いました。背骨を受け取るとは、問いを受け取ることに等しいのだと思います。どうしてその音なのか。なぜ今なのか。誰に向かっているのか。何を残したいのか。ピーターソンは、私たちに答えを渡しませんでした。代わりに、答えを生む問いの持ち方を渡してくれました。だからこそ、彼の音は古びず、彼の名は神話ではなく、現場の実感として生きています。

「音は理由を欲しがる。伝統は次の歌を生むためにある。真剣になりすぎるな。だが誠実ではあれ。」

オスカー・ピーターソン

この三つの短い言葉は、私たちがこれからの舞台に向かうための羅針盤になります。必要を聴き、背骨で支え、節度(バランス感覚)を保ち、勇気を携える。そうして鳴らされた一音は、過去とも未来ともつながり、会場の静けさに長く残ります。音は消えても、精神は鳴り響きます。ピーターソンが示したのは、その当たり前で、しかし得がたい真実でした。

クリエイティブノート(著作権・編集方針)

本記事は、レン・ライオンズ著『ザ・グレイト・ジャズ・ピアニスト』収録のオスカー・ピーターソンのインタビューを参考にしつつ、著作権に配慮した再構成を行っています。逐語的引用は避け、内容を教育的文脈で再解釈し編集しています。著作権法およびフェアユースの精神を尊重した構成としています。

『ザ・グレイト・ジャズ・ピアニスト』(レナード・フェザー著)に掲載されたオスカー・ピーターソンの貴重なインタビューをもとに、彼の演奏哲学やジャズ理論、教育的メッセージを分かりやすく解説しています。ジャズピアノ学習者や音楽教育に関心のある方に向けた読み物として構成しています。

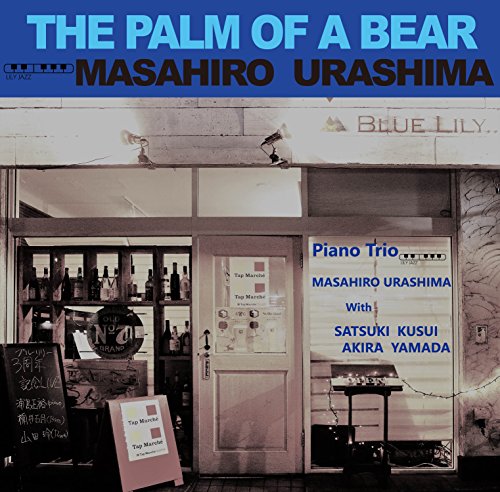

文・構成:浦島正裕(ジャズピアニスト/音楽理論講師)

ピアノと言葉を通して、日々、音楽の仕組みと心の動きの接点を探し続けています。

音楽の音にある「理由」を、常に多角的に考えています。