──後進への影響と、音楽観の継承──

序章:名手である前に、模範であること

オスカー・ピーターソンは、眩しいヴィルトゥオジティの背後に、静かで揺るぎない倫理観を宿して生きた人でした。彼が語る「模範」とは、技巧の誇示ではなく、他者を尊重し、耳をひらき、音に対して誠実であり続ける態度そのものだと感じます。ステージでの一音から、楽屋での振る舞い、弟子へのまなざしに至るまで、その一貫性は徹底していました。名手であることより先に、人としての節度と品位を保つこと。ピーターソンはその順序を決して取り違えませんでした。

彼はしばしば「音は人格を隠さない」と示唆いたしました。音が耳に届く以前に、演奏者の姿勢が空気を変えるのだという考え方です。楽屋での小さな挨拶、舞台袖での所作、サウンドチェックでの配慮といった細部が、のちの一音の説得力を裏打ちします。ピーターソンは、

「音楽は人の仕事で、人の仕事には礼儀が要る」

オスカー・ピーターソン

といった言葉を残し、演奏の外側にある倫理を、演奏そのものの一部として教えてくれました。

第1章:教師としてのピーターソン──「自分を超える弟子を育てたい」

1960年、トロントに設立された Advanced School of Contemporary Music は、単なる技能習得の場ではありませんでした。そこでは、まず耳が育てられ、次に態度が整えられ、最後に技術が磨かれていきました。ピーターソンは、演奏とは「耳で始まり耳で終わる営み」であり、耳が育っていない技巧は、しばしば音楽の輪郭を曇らせると考えていました。したがって彼は、どれほど複雑なパッセージを弾けるかよりも、音と沈黙の間に流れる気配を感じ取れるかを重視していました。

授業では、答えを与える前に必ず問いを差し出しました。なぜその和音を選ぶのか、なぜそこで息を吸いたくなるのか、なぜ今は弾かずに見守るのか。問いを通じて、学生は「音の根拠」を自分で見つけ出します。彼は「技術は教えられる。だが姿勢は自分で育てるものだ」と短く語り、正解を暗記させるよりも、判断の拠りどころを鍛えることに心を砕いたのです。その結果、彼のもとを巣立った若者は、同じフレーズを覚えるのではなく、同じ背骨を手に入れていったのだと思います。

さらに彼は、失敗を萎縮の材料にせず、誠実さの証拠として扱いました。音楽は生き物であり、即興はつねに未完成だからです。予定調和の安全圏に留まるのではなく、聴衆と共演者の呼吸に身を委ね、場の要請に応じて変化できる心の柔らかさこそが、彼の言う「姿勢」でした。学生にとってそれは厳しい課題でありながら、同時に救いでもありました。誤りを通して耳は研ぎ澄まされ、耳が育つほどに、音楽はより人間的な表情を帯びていくからです。ピーターソンは「耳こそが最大の先生だ」とも述べ、耳を起点とする学びの循環を重んじていました。

加えて、彼は練習の質についても明確でした。長時間の反復より、目的の明確さと集中の密度を優先します。

「量は耳を眠らせ、質は耳を目覚めさせる」

オスカー・ピーターソン

という含意のもと、短い時間でも耳と心を総動員する稽古を推奨したのです。こうした姿勢が、学生の演奏に淡い品格を与えていったのだと感じます。

第2章:弟子たちと共に──継承されたのは速さではなく温度だった

ピーターソンの影響を受けた世代は広く、スタイルも志向も多岐にわたります。それでも彼らの語るところでは、継承された最大の遺産は「速さ」でも「派手さ」でもありません。継承されたのは、人の心にふれる温度、言葉を持たない謝意や思いやりの響きです。彼の音には礼儀があり、相手を立て、歌を支え、必要なときだけ前に出ます。弾くことと弾かないことを同じ重さで扱う節度が、弟子たちのなかで姿を変えながら息づいているのです。

その態度は、リハーサル室でも同じでした。自分の都合で全体を押し流すのではなく、相手の弱点を笑いの種にせず、音の躓きを共同作業の入口に変えていきます。ピーターソンは、音楽の完成度だけで人を評価しませんでした。むしろ、場を良くしようとする意思を高く評価しました。だからこそ、弟子は安心して挑戦でき、挑戦が重なるほどに耳が開き、耳が開くほどにアンサンブルは豊かになっていったのだと思います。

彼は弟子に向けて

「速さは目的ではない。音の中身をまず先に考えなさい」

オスカー・ピーターソン

とも語りました。速度や音数が評価の基準になりがちな時代に、音の意味、響きの厚み、拍と拍の間に宿る呼吸を優先させる教えは、まっすぐで、そして優しかったのです。こうした言葉は結果として、弟子それぞれの個性を伸ばし、同じ“温度”をまといながらも別々の表情を持つ演奏家を生み出したのです。

第3章:指導ではなく“共有”──音楽観は押し付けず、分かち合う

ピーターソンのレッスンは、結論を急がず、問いを長く抱える時間でした。彼は「どう弾くか」という操作の手順より、「なぜそう弾きたくなるのか」という動機の由来に光を当てます。動機が見つかれば、手順は自ずと整理され、音はたしかな説得力を持ちはじめます。逆に動機を欠いた技巧は、どれほど整っていても、聴き手の心に届きにくいのだと、彼は穏やかに示しました。

「音は理由を欲しがる」

オスカー・ピーターソン

という短い言葉は、その核心を射抜いています。

また、ユーモアを忘れない人でもありました。人は緊張すると耳が閉じます。だからこそ、彼は要所で場を和ませ、失敗を恐怖ではなく出来事として受け止められる空気をつくりました。「真剣になりすぎるな。だが誠実ではあれ」という一言(意訳)は、教室にも舞台にも通底する合言葉であったように思います。厳しさと温かさは相反せず、むしろ両輪です。こうした環境で育った学生は、音楽の中核に「関係性」を据えるようになります。独り言のうまさではなく、対話の上手さを磨く道へ、自然と歩み始めるのです。

さらに、彼は沈黙の価値を説きました。沈黙は逃げではなく、共同体の呼吸を聴く習慣です。ピーターソンは「ときに最良のノートは、弾かないことだ」(意訳)と笑い、間合いの中に残る余韻を、音と同じ重さで扱う感性を育てました。こうした理解が、彼の伴奏にある品位や、トリオの会話にあるしなやかさを支えていたのだと感じます。

第4章:舞台裏の倫理──音が止んだ後に残るものを大切にする

ピーターソンは、喝采の瞬間より、音が止んだ後に残る空気を大切にしました。聴衆が会場を後にするとき、胸に去来するものは何か。共演者が帰路につくとき、心に宿る感情は何か。そこに粗さや疲弊ではなく、清々しさと感謝が残るように配慮すること。それが、彼にとってのプロフェッショナリズムでした。舞台裏の挨拶、スタッフへのまなざし、長旅の仲間への気遣い──どれも小さな所作ですが、その積み重ねが音の輪郭を磨き、のちの演奏の説得力を底から支えます。

彼はまた、成功の定義を「喝采の大きさ」ではなく「他者の成長の兆し」に置きました。自分の影響で誰かの耳が開き、誰かの勇気が一歩前に出るなら、それは演奏以上に誇らしい出来事だと考えました。ピーターソンは「私の名が残るより、音楽が残るほうがいい」と語り、名声ではなく関係の質に価値を見いだしていたのだと思います。音楽を自己の証明のために使わず、関係のために使う姿勢が、彼の周りに静かな信頼を育てたのです。その信頼はやがて、次の世代の創作力へと形を変え、連鎖していきます。

第5章:継承という営み──形ではなく、背骨を手渡します

ピーターソンが弟子に手渡したのは、特定の語法や定型ではありませんでした。手渡されたのは、音楽と人に向き合う背骨です。耳を先に、態度を正しく、技術を最後に──その順序の内在化こそが、彼の教育の芯でした。だからこそ、弟子たちは師のコピーにはなりませんでした。むしろそれぞれが異なる枝葉を伸ばし、しかし幹の太さは共通している、そんな樹々の群れのように育っていったのだと思います。

継承とは、過去を保存することではなく、未来を生み出すことだと、彼はたびたび語りました。

「伝統は博物館に飾るためではない。次の歌を生むためにある」

オスカー・ピーターソン

という信条は、受け取った原理を自分の体温で温め直し、時代の空気に晒し、必要なものは残し、不要になったものは手放していく態度へとつながります。その過程で音は新しい意味を帯び、音楽は次の世代の言葉になります。ピーターソンが遺したものは、変化に耐える理念でした。だからこそ、その遺産は古びず、今も現場で息づいているのだと感じます。

終章:模範とは、音が止んだ後に漂う気配です

ピーターソンの「模範」は、耳に届く音だけでは語り尽くせません。拍手が静まったあと、舞台に残る気配、共演者の表情、会場の空気──そうした目に見えないものの質を、彼は大切にしました。私たちが受け継ぐべきは、弾き方よりも向き合い方であり、速さよりも温度であり、完成よりも誠実さです。音が止んだ後に何が残るかを思いながら一音を選ぶとき、私たちはようやく、教育者オスカー・ピーターソンの背中に近づけるのだと思います。

「真剣になりすぎるな。だが誠実ではあれ」

オスカー・ピーターソン

次回第5回では、オスカー・ピーターソンの音楽遺産をどのように受け継ぎ、現代の創造へと接続していくのか──“継承と創造”をテーマにまとめます。

クリエイティブノート(著作権・編集方針)

本記事は、レン・ライオンズ著『ザ・グレイト・ジャズ・ピアニスト』収録のオスカー・ピーターソンのインタビューを参考にしつつ、著作権に配慮した再構成を行っています。逐語的引用は避け、内容を教育的文脈で再解釈し編集しています。著作権法およびフェアユースの精神を尊重した構成としています。

『ザ・グレイト・ジャズ・ピアニスト』(レナード・フェザー著)に掲載されたオスカー・ピーターソンの貴重なインタビューをもとに、彼の演奏哲学やジャズ理論、教育的メッセージを分かりやすく解説しています。ジャズピアノ学習者や音楽教育に関心のある方に向けた読み物として構成しています。

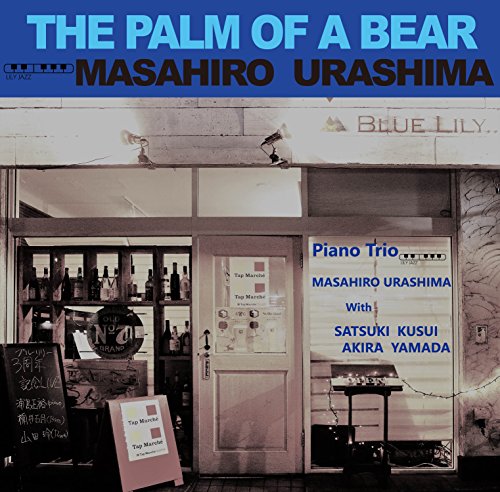

文・構成:浦島正裕(ジャズピアニスト/音楽理論講師)

ピアノと言葉を通して、日々、音楽の仕組みと心の動きの接点を探し続けています。

音楽の音にある「理由」を、常に多角的に考えています。