──トリオの革命──ナット・キング・コールと“ピアノの会話術”

第1章:ピアノ、ベース、ギター──オスカー・トリオの原型

オスカー・ピーターソンが音楽界に本格的に登場したとき、彼のトリオ編成はすでにひとつの完成形を示していました。ピアノ、ギター、ベースという、ドラムレスのトリオ構成。その影響源がナット・キング・コール・トリオにあることは、彼自身が繰り返し語っています。

「ナットのトリオを初めて聴いたとき、ピアノって“歌える”楽器なんだと気づいたよ」

ナット・キング・コールは、歌手であると同時にピアニストでした。彼のピアノは、ただ伴奏するのではなく“歌心”を持って旋律を語る。そのスタイルが、若き日のピーターソンに与えた影響は絶大でした。

ナットの演奏には、抑制されたスウィング感と洗練されたヴォイシングが共存しており、それがピーターソンにとっての「理想のジャズトリオ像」となります。ピアノがリードしすぎず、ギターとベースが有機的に絡み合いながら、全体として歌心とリズムを共有する──このスタイルを自分のものにすることが、若きピーターソンの目標の一つでした。

彼はこのトリオ編成を、単なる“模倣”ではなく“継承”と“発展”の対象として捉えていたのです。ピアノが会話を導き、ベースが文脈を作り、ギターが間を埋める。このバランス感覚こそが、彼のトリオ美学の出発点でした。

第2章:ドラムレスのスウィング──軽快さと自由の美学

一般的なジャズトリオといえば、ピアノ、ベース、ドラムが定番です。しかし、ピーターソンは初期トリオにあえてドラムを入れませんでした。それは「スペースの自由度」を最大限に確保するためだったのです。

「ドラムがないぶん、全員がリズムを共有しなきゃいけない。逆に、それが面白いんだ」

ドラムがいないことで、グルーヴの役割はベースとギターに分担されます。ギターはリズムギターとして裏拍のニュアンスを刻み、ベースはウォーキングラインでスウィングの推進力を担う。そしてピアノは、左右の役割を微妙に調整しながら、リズムにもメロディにも参加していく。

このトリオでは「誰もがリズムの責任を負う」構造になっているため、演奏者の集中力が極端に高まります。特に、ギターとベースの微妙なコンピングのタイミング、ベースラインの滑らかさとタイム感、ピアノのヴォイシングの間合いなど、すべてが相互に影響し合いながら「空間の彫刻」を行っていく。

ピーターソンが目指したのは、ドラムの力強さに頼らない「リズムの内面化」でした。まるで日本の茶室のように、「制限された空間」の中にこそ深い美しさが宿る。ドラムレスだからこそ生まれる浮遊感と透明感。それはスウィングの新たな形を提示するものでした。

☆オスカー・ピーターソンのヴォーカルが聴けるアルバム!!!

第3章:トリオにおける“会話”の哲学──音楽は人間関係である

オスカー・ピーターソンは、トリオを「会話の場」として考えていました。ピアノは弁舌の達人のように語り、ギターは相槌を打ち、ベースは根拠のある補足を行う。まるで知的なディスカッションのようなアンサンブル。

「自分がソロを弾いている間も、他のメンバーの声を“聴いてる”感覚がある。ジャズって、基本的には“集団即興の哲学”なんだよね」

彼は演奏中に常に「耳」を働かせ、相手のニュアンスに即座に反応できるように意識していました。この感覚は、ソロイストとしての表現力とは別のスキルであり、「聴く力」が演奏の質を決定づけるのです。

こうした“会話型の即興”は、トリオの成熟とともに高度化していきました。特にハーブ・エリス(g)やレイ・ブラウン(b)との共演では、まるで3人が舞台の上で寸劇を繰り広げるような臨場感が漂います。それは単にジャズのテクニックの問題ではなく、共演者との「信頼」によって成り立っているものでした。

このような音楽観は、のちのトリオスタイル、特にビル・エヴァンス・トリオやキース・ジャレット・スタンダーズ・トリオにも影響を与えていきます。つまりピーターソンのトリオ観は、「ピアノが歌い、全員が聴き、会話する」という現代ジャズトリオの原型のひとつとも言えるのです。

☆オスカー・ピーターソンのトリオ(ピアノ・ギター・ベース)の演奏が聴けるアルバム!!!

【オスカー・ピーターソンから学ぶべきこと②】

- ピアノトリオとは「ドラムレスでも完結する空間芸術」である

- アンサンブルとは「演奏者全員が耳を開き続けること」

- ジャズにおける対話性は「音楽以前に人間関係」である

ピーターソンが作り出したトリオ空間は、単にスタイルや技術を超えて、「音楽がどうあるべきか」の問いに応えるものでした。現代のジャズ演奏家も、この問いを忘れずにいたいところです。

「僕にとってジャズは、言葉のいらないディスカッションだった。楽器はただの道具で、本当の会話は“耳の奥”で交わされていた」

次回予告|【第3回】世界へ羽ばたくピアノ──アメリカ移住と“歌心”の進化

──エラ・フィッツジェラルドとの出会いから学ぶ、グローバルな表現力──

お楽しみに!

📝 クリエイティブノート(著作権・編集方針)

本記事は、レン・ライオンズ著『ザ・グレイト・ジャズ・ピアニスト』収録のオスカー・ピーターソンのインタビューを参考にしつつ、著作権に配慮した再構成を行っています。逐語的引用は避け、内容を教育的文脈で再解釈し、会話形式に編集しています。著作権法およびフェアユースの精神を尊重した構成としています。

『ザ・グレイト・ジャズ・ピアニスト』(レナード・フェザー著)に掲載されたオスカー・ピーターソンの貴重なインタビューをもとに、彼の演奏哲学やジャズ理論、教育的メッセージを分かりやすく解説しています。ジャズピアノ学習者や音楽教育に関心のある方に向けた読み物として構成しています。

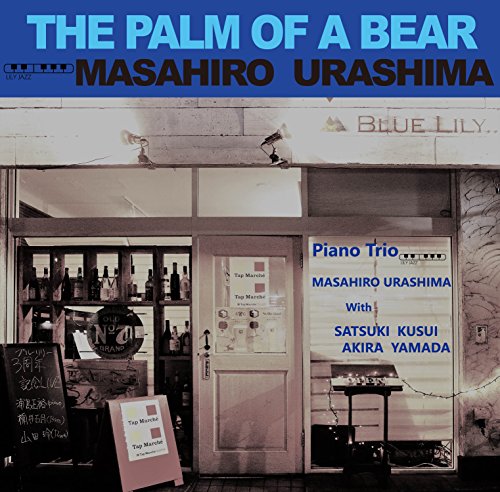

文・構成:浦島正裕(ジャズピアニスト/音楽理論講師)

ピアノと言葉を通して、日々、音楽の仕組みと心の動きの接点を探し続けています。

音楽の音にある「理由」を、常に多角的に考えています。