─“自分の音”のはじまり―

『ザ・グレイト・ジャズ・ピアニスト』(レナード・フェザー著)に掲載されたオスカー・ピーターソンの貴重なインタビューをもとに、彼の演奏哲学やジャズ理論、教育的メッセージを分かりやすく解説しています。ジャズピアノ学習者や音楽教育に関心のある方に向けた読み物として構成しています。

第1章:クラシックピアノからジャズへ──少年オスカーの音楽的ルーツ

1925年、カナダのモントリオールに生まれたオスカー・ピーターソンは、のちに“鍵盤の皇帝”とも称される世界的ジャズピアニストとなります。その並外れた演奏技術と洗練された音楽性は、単なる才能によってではなく、深いルーツと経験の積み重ねから育まれたものでした。

音楽的な原点は、家庭の中にありました。ピーターソン家は全員が音楽をたしなむ“楽器のある生活”を営んでおり、特に姉のデイジーは音楽教師としてオスカーに最初のレッスンを与えた人物でもありました。母はゴスペルを愛し、父は趣味でトランペットを吹くなど、音楽が生活の空気として自然に流れていたのです。

そんな環境の中、オスカーは5歳でピアノを始め、6歳にはバッハの《インヴェンション》を弾いていたといいます。これは「バイエル→ツェルニー」といった段階的な教材を経るのではなく、いきなり対位法の世界に飛び込んだことを意味します。

「バッハを弾くと、音楽の骨組みが見えるようになったんだ」(ピーターソン、意訳)

この早期のクラシック教育は、後年の彼のフレージングや音の構築力に明らかな影響を与えました。指の独立性、和声の明晰さ、リズムに対する内的カウント感──それらは、クラシックとジャズの「壁」を超えたピーターソン独自の音楽性の土台となっていったのです。

🎹【おすすめ書籍】

クラシックとジャズの架け橋としてのバッハ学習には、以下のような書籍が参考になります:

👉 『バッハ インヴェンションとシンフォニア 新版解説付き』(音楽之友社)

第2章:運命を変えた一曲──ボディ・アンド・ソウル

クラシックの訓練を重ねる中で、ある日突然、その道に衝撃を与える一枚のレコードが現れます。それが、コールマン・ホーキンスによる《Body and Soul》。

近所の少年が持っていたSPレコードを、何気なくかけたとき──スピーカーから流れてきたホーキンスの演奏は、オスカー少年の世界観を根底から揺るがしました。

「あの瞬間、音楽が“自由になった”ように聞こえたんだ。これまでの譜面中心の世界が、まるで閉じた箱のように感じた」(ピーターソン、意訳)

特に彼が驚いたのは、メロディラインの“崩し方”と、和声の再構築によって曲の表情が自在に変化していく点でした。それは譜面には書かれていない、まさに即興芸術の魅力だったのです。

この体験をきっかけに、オスカーはクラシックの練習の合間を縫ってジャズの耳コピーを始めました。最初は苦戦しながらも、音を繰り返し聴き、和音を探り、フレーズをピアノでなぞっていく──そのプロセス自体が、彼にとっての“ジャズの入り口”となったのです。

🎧【おすすめ音源】

👉 コールマン・ホーキンス『Body and Soul』

第3章:テディ・ウィルソンとアート・テイタム──憧れと恐怖

耳コピーを重ねていく中で、オスカーはさらなる2人のジャズ巨人と出会います。ひとりは、スウィング期の名ピアニスト、テディ・ウィルソン。もうひとりは、当時すでに伝説と化していたアート・テイタム。

テディ・ウィルソンの演奏からは「音のバランス」と「品格」を学びました。左手は控えめながらリズムの要となり、右手は流れるように美しいラインを描く──そんな演奏スタイルは、のちのオスカー・ピーターソン・トリオの設計思想に大きく影響しています。

一方で、アート・テイタムとの出会いは衝撃そのものでした。テイタムの演奏を初めて耳にしたとき、オスカーはピアノを辞めようかと思ったほどです。速さ、複雑さ、予測不能な展開──すべてが常識の外にあったからです。

「あれを“再現しよう”と思ったら、潰される。でも、自分の音を作るための“天井”としてテイタムを見上げた」

オスカー・ピーターソン

この両者の間で揺れ動きながら、ピーターソンは「模倣」から「自己表現」へと軸足を移していきます。最初のうちは、テイタム風のフレーズを弾いて悦に入っていた彼も、やがて「自分のフィーリング」を込めることの大切さに気づいていきます。

【おすすめ音源/スコア】

【オスカー・ピーターソンから学ぶべきこと①】

オスカー・ピーターソンの音楽家としての原点は、以下の3つの段階に集約されます:

- クラシック音楽の鍛錬──構造を見抜く力と指先の精密さ

- 《Body and Soul》との衝撃的出会い──自由への目覚め

- テイタムとの対峙──“恐れ”から“自己発見”へ

これらの出会いは偶然でありながら、彼の人生を音楽的に決定づけるものでした。

「耳を開いている者には、運命の音楽が聞こえてくる」

これは、学習者・演奏家を問わず、すべての音楽家に通じる真理かもしれません。

【お知らせ】鍵盤の皇帝、オスカー・ピーターソンのすべてがここに──

📌 Prime Videoで配信中(※配信終了まで残りわずか!)

本作品は現在、Amazon Prime Videoにて期間限定で視聴可能。配信終了まで「6日以内」との表示があるため、視聴をご検討の方はお早めに。

カナダ出身のジャズピアニスト、オスカー・ピーターソンは、その圧倒的な技巧と深い表現力で「鍵盤の皇帝」と称され、20世紀ジャズ界を牽引してきました

本作『オスカー・ピーターソン:ジャズ界の革命児』では、彼の壮絶な人生と音楽に迫ります。名曲《自由への賛歌(Hymn to Freedom)》がアメリカの公民権運動を象徴する存在となった背景や、4度の結婚を経た私生活の裏側、そして世界中の観客を魅了し続けた舞台裏まで──感動と発見に満ちたドキュメンタリーです。

▼ 今すぐチェック ▼

次回予告|【第2回】オスカー・ピーターソンのインタビューから学ぶ、アンサンブルと対話の美学──トリオの革命──ナット・キング・コールと“ピアノの会話術”

次回の第2回では、オスカー・ピーターソンの代名詞とも言える「トリオ・スタイル」の確立について深掘りします。彼がどのようにナット・キング・コールの編成から学び、そこに独自の“ビート”と“響き”を加えていったのか──その革新の道を辿ります。

「トリオとは、3人で1台の楽器を弾くようなものなんだ」──ピーターソン

どうぞお楽しみに。

📝 クリエイティブノート(著作権・編集方針)

本記事は、レン・ライオンズ著『ザ・グレイト・ジャズ・ピアニスト』収録のオスカー・ピーターソンのインタビューを参考にしつつ、著作権に配慮した再構成を行っています。逐語的引用は避け、内容を教育的文脈で再解釈し、会話形式に編集しています。著作権法およびフェアユースの精神を尊重した構成としています。

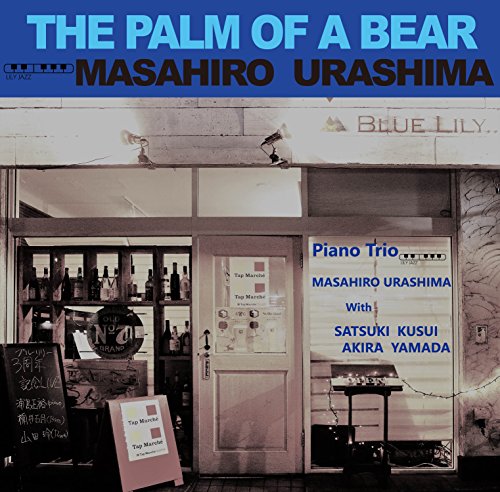

文・構成:浦島正裕(ジャズピアニスト/音楽理論講師)

ピアノと言葉を通して、日々、音楽の仕組みと心の動きの接点を探し続けています。

音楽の音にある「理由」を、常に多角的に考えています。