──エラ・フィッツジェラルドとの出会いから学ぶ、グローバルな表現力──

第1章:ノーマン・グランツとの邂逅──運命を変えた一本の電話

1949年、カナダで注目を集めていた若きピアニスト、オスカー・ピーターソンに一本の電話がかかります。かけてきたのは、名プロデューサー、ノーマン・グランツ。彼は「Jazz at the Philharmonic(JATP)」という全米を回るジャズの祭典を主催しており、そのスターとしてピーターソンをスカウトしたのです。

「オスカー、君の演奏は本物だ。アメリカに来て、世界を驚かせてくれ」(グランツ、要約)

これがオスカー・ピーターソンのアメリカ本格進出の始まりでした。ニューヨークでの初舞台では、いきなりカーネギーホールという大舞台。そこでも彼は物怖じせず、自らのスウィング感と指の魔術で聴衆を魅了したのです。

この転機は、彼にとって単なるキャリアアップではありませんでした。「国を越えて、音楽で勝負する」ことの意味を実感する始まりだったのです。国籍や人種、文化の違いを超えて、聴衆の心に直接語りかけるような演奏──それが彼の使命となっていきました。

ノーマン・グランツとの関係は単なる「契約」ではなく、信頼と理念に基づく「共同体」のようなものでした。グランツはアーティストの尊厳を何より大切にする人物であり、ピーターソンもその信念に強く共鳴しました。実際に、グランツは人種差別が厳しい時代にも関わらず、黒人ミュージシャンを正当に評価し、同じステージに立たせることを当たり前としました。

第2章:エラ・フィッツジェラルドとの共演──“歌に仕える”ピアノ

ノーマン・グランツは、もう一人の偉大な音楽家を擁していました。そう、エラ・フィッツジェラルドです。グランツは、この2人を引き合わせ、数々の共演を実現させました。

エラと共に演奏するということは、「歌を聴く力」が試されることを意味します。ピーターソンは、彼女のブレス、フレージング、音のタイミングを細かく聴き取りながら、ピアノで“伴走”することを徹底しました。

「エラは、ほんの少し音をためてから歌う。その間に僕がコードで彼女の気持ちを支える。それがうまくいった瞬間が、いちばん嬉しいんだよ」(意訳)

彼女の即興的なフレージングや、ライブ中に起こすテンポの揺れ──そうした一瞬一瞬を、彼は「ピアノで翻訳する」かのように支えていました。ただハーモニーを付けるのではなく、“音の呼吸”に同化すること。

また、エラの音楽には「言葉のニュアンス」が非常に豊かに含まれていました。ひとつの単語の中に複数の感情が込められていることも珍しくなく、それに応じてピーターソンも、コード進行をほんのわずかに変えたり、テンションの付け方を変化させたりしていました。

エラのヴォーカルに「彩り」を加えるピアノ──そこには、技術だけでなく、人間的な“配慮”が溢れていたのです。

この「歌に仕えるピアノ」という姿勢が、彼の演奏をまた一段階進化させました。ときには主役を譲り、ときにはそっと寄り添い、ときには感情を代弁する──そんな柔軟な役割変化が、彼の“歌心”に磨きをかけていったのです。

第3章:言葉を超える音──国境を越えた“音楽の言語”

アメリカ進出以降、ピーターソンはJATPの世界ツアーに参加し、ヨーロッパ、日本、南米といった国々で演奏を行いました。言葉が通じなくても、音楽で笑い、音楽で涙する──その経験が、彼に「音楽とは言葉を超えるもの」だと教えました。

「観客が英語を話さなくても、演奏後にはいつも同じような笑顔を向けてくれる。それがすべてだと思うんだ」(意訳)

また、各国のリスナーの“反応の違い”も、彼にとって刺激的だったと語っています。ドイツでは和声に集中し、日本では間の美学に感動し、ブラジルではリズムへの共鳴が強かった──そうした文化的な感受性との触れ合いは、彼自身の演奏スタイルに多様性をもたらしていきました。

そしてもうひとつ重要なのは、「国際的な評価を得るためには“説明不要な音楽”でなければならない」という信念です。言い換えれば、「誰が聴いても、感情が伝わる演奏」。これはジャズという言語が普遍的であることの証明でもありました。

国境、言語、人種を超えて届く音楽とは何か──それは「人の気持ちに触れる」ことを最優先にした表現であり、「説明しなくても伝わる」メッセージを持っているかどうかにかかっていたのです。

【オスカー・ピーターソンから学ぶべきこと③】

- 音楽の成功は「出会い」と「移動」が導くことがある

- 歌に寄り添う姿勢が「歌心」を育てる

- 言葉の壁を越えて“通じる”音楽が、本物である

ノーマン・グランツという才能との出会い、そしてエラ・フィッツジェラルドとの共演、さらに世界各国のリスナーとの対話──これらすべてが、ピーターソンを“地球規模のピアニスト”へと押し上げたのです。

「音楽は国籍ではなく、感情で語るものだ」

この言葉を胸に、私たちも「誰にでも届く音」を目指していきたいものです。

クリエイティブノート(著作権・編集方針)

本記事は、レン・ライオンズ著『ザ・グレイト・ジャズ・ピアニスト』収録のオスカー・ピーターソンのインタビューを参考にしつつ、著作権に配慮した再構成を行っています。逐語的引用は避け、内容を教育的文脈で再解釈し、会話形式に編集しています。著作権法およびフェアユースの精神を尊重した構成としています。

『ザ・グレイト・ジャズ・ピアニスト』(レナード・フェザー著)に掲載されたオスカー・ピーターソンの貴重なインタビューをもとに、彼の演奏哲学やジャズ理論、教育的メッセージを分かりやすく解説しています。ジャズピアノ学習者や音楽教育に関心のある方に向けた読み物として構成しています。

次回予告|【第4回】模範という響き──教育者オスカー・ピーターソンのまなざし

次回第4回では、教育者・模範としてのピーターソン、そして後進への影響と音楽観の伝承について探ります。

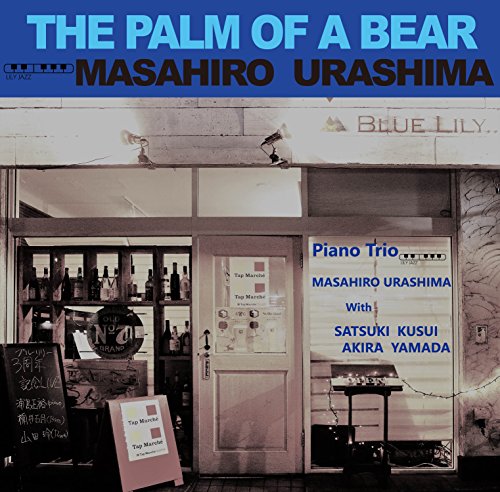

文・構成:浦島正裕(ジャズピアニスト/音楽理論講師)

ピアノと言葉を通して、日々、音楽の仕組みと心の動きの接点を探し続けています。

音楽の音にある「理由」を、常に多角的に考えています。